央广网北京7月1日消息(记者 吴佳怡)近日,北京市教育委员会发布《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025年版)》, 从2025年秋季学期开始,全市中小学校开展人工智能通识教育,每学年不少于8课时,实现中小学生全面普及。

图片来源:北京市教育委员会

从小学到高中不同阶段开设对应课程

人工智能课程以全面提升学生人工智能素养为目标,面向全体学生提供人人必学、人人可学、人人愿学的基础性内容。课程包括人工智能意识与思维能力、人工智能应用与创新能力、人工智能伦理与社会责任三个方面,帮助学生从“基本了解人工智能”到“合理使用人工智能”再到“创新应用人工智能”,在人工智能项目实践中锻炼创新思维和问题解决能力。各学段将设置不同的教学目标。

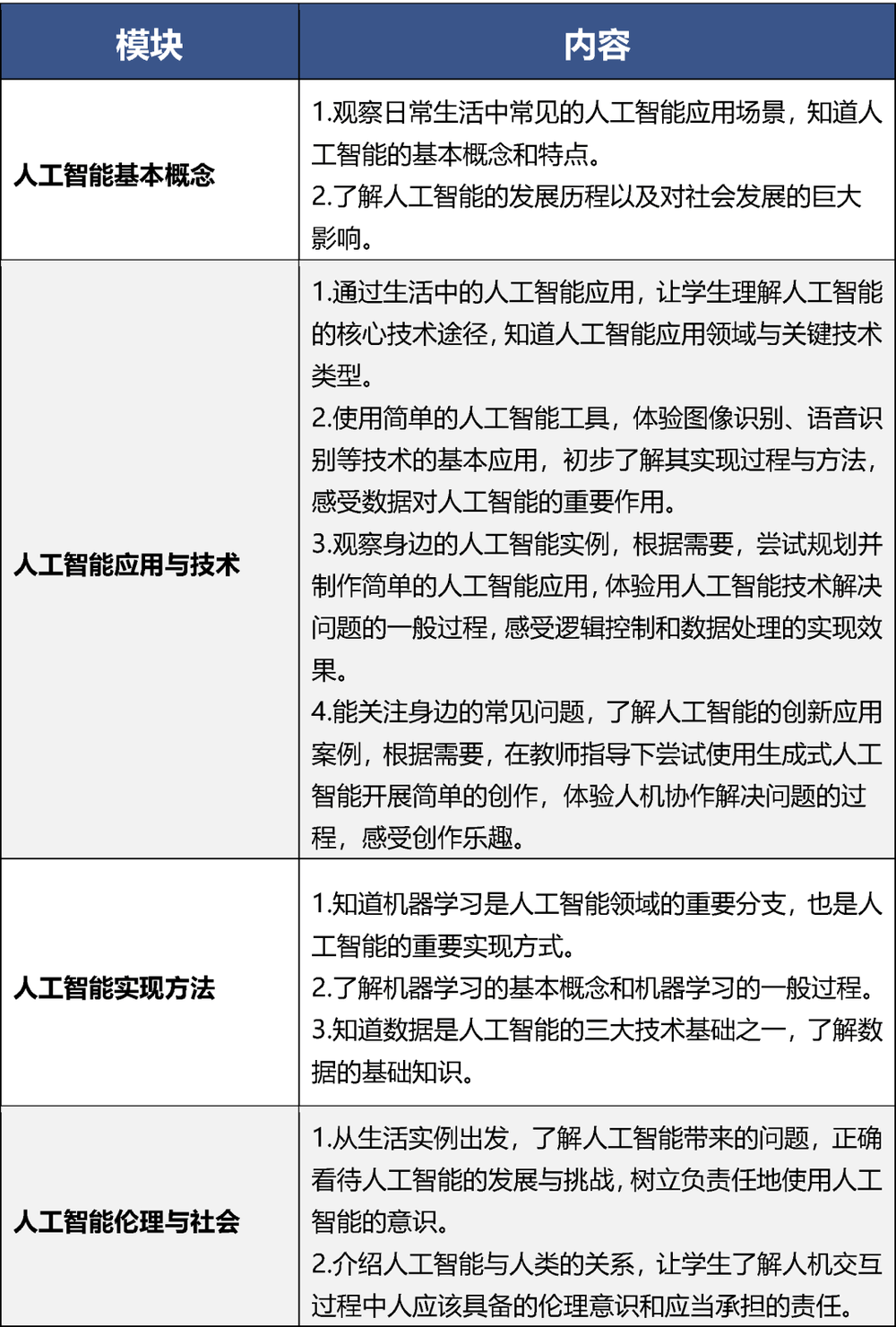

小学阶段

通过体验式课程,初步理解人工智能的基本概念与特点,感知人工智能技术对学习和生活的深远影响。在启蒙阶段激发学生对人工智能技术的好奇心与探索热情,尝试在人机协同中使用简单的人工智能工具完成创意表达和问题解决。在启蒙阶段树立正确的人工智能伦理观念,建立隐私保护与数字身份的基本认知,培养合理使用人工智能技术的意识,为后续学习奠定基础。

图片来源:首都教育

初中阶段

以认知类课程为主,完善学生对人工智能技术的系统认知,培养进阶的实践能力与伦理意识。通过实践体验人工智能模型训练过程,形成对数据采集、模型训练及智能系统开发的初步理解。具备基础的人机交互能力,能够使用生成式工具完成内容创作,并辨识技术应用的边界与风险。通过典型场景探究和综合实践应用,为适应智能化社会发展奠定知识、能力与价值观基础。

图片来源:首都教育

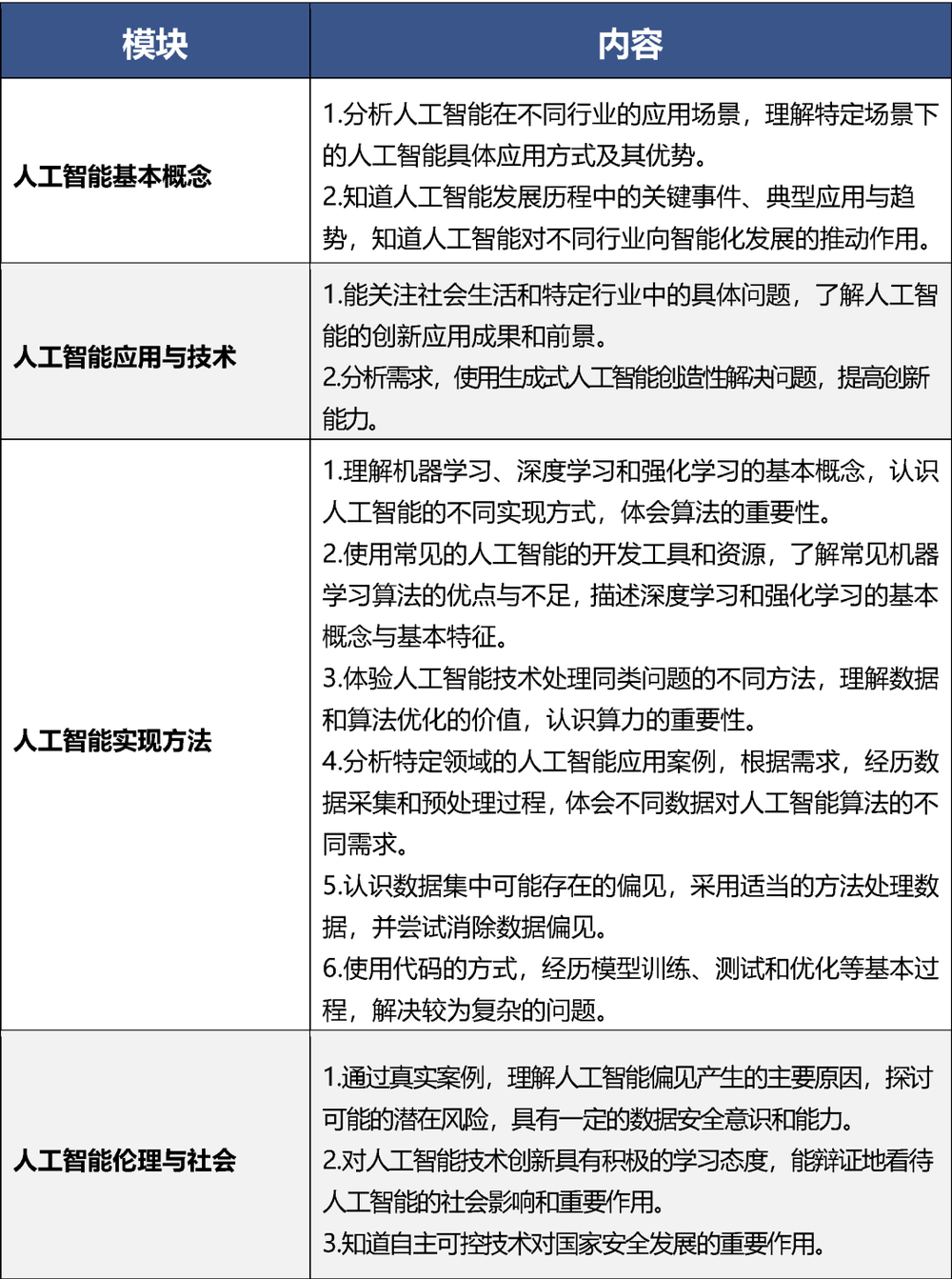

高中阶段

以综合性和实践性课程为主,全面培养人工智能素养与技术运用和创新能力。熟悉数据处理与标注、机器学习算法原理及深度学习入门知识,具备一定开发智能系统的实践能力。使用生成式人工智能辅助完成综合学习任务。通过跨学科项目实践,提高综合运用人工智能技术解决实际问题的创新能力。在复杂伦理情境中深入思考技术创新、社会责任、伦理安全等方面的关系。为适应未来智能社会发展奠定坚实基础。

图片来源:首都教育

根据国家课程方案和课程标准要求,人工智能教育相关课程需开齐开足。学校可将人工智能课程独立设置,也可以与信息科技(信息技术)、通用技术、科学、综合实践活动、劳动等课程融合开展,注重一体化设计,防止重复交叉。

课程评价结果纳入学生综合素质评价体系

人工智能课程将采用过程性评价与总结性评价、定量评价与定性评价相结合的多元化评价模式。通过知识测试、项目汇报、作品展示、主题辩论等多种形式,深度考查学生的人工智能应用能力、实践能力和创新思维。同时建立内外联合、多方参与的协同化评价机制。建立学段衔接机制,将人工智能课程评价结果纳入学生综合素质评价体系,形成贯穿中小学阶段的完整评价链条——

▲ 小学阶段,重点考查学生对人工智能技术的基本认知和基础操作技能掌握情况;

▲ 初中阶段,重点考查学生对人工智能基本概念和原理的理解程度、运用人工智能工具解决真实问题的能力;

▲ 高中阶段,重点考查学生的系统性人工智能知识掌握水平、完成复杂人工智能项目的综合实践能力。

课程的实施应当立足于与学校现有课程体系的有机融合,实现资源整合与教育合力。鼓励学校探索将人工智能元素有机融入其他学科教学中,引导学生建立知识间的联系,形成系统化、网络化的认知结构。

人工智能教育与课程教学改革同步推进,鼓励学校开展情境化、项目式、跨学科等多元化教学模式。课程设计应精心挑选贴近学生生活、体现人工智能培养目标的案例,将抽象复杂的技术内容转化为具体可感的学习任务。

北京将充分发挥在人工智能科技创新资源方面的优势,整合高校、科研院所、高科技企业等资源要素,拓展人工智能教育场域,开放人工智能实验室、体验馆、综合展厅等资源,形成协同育人“教联体”。返回搜狐,查看更多