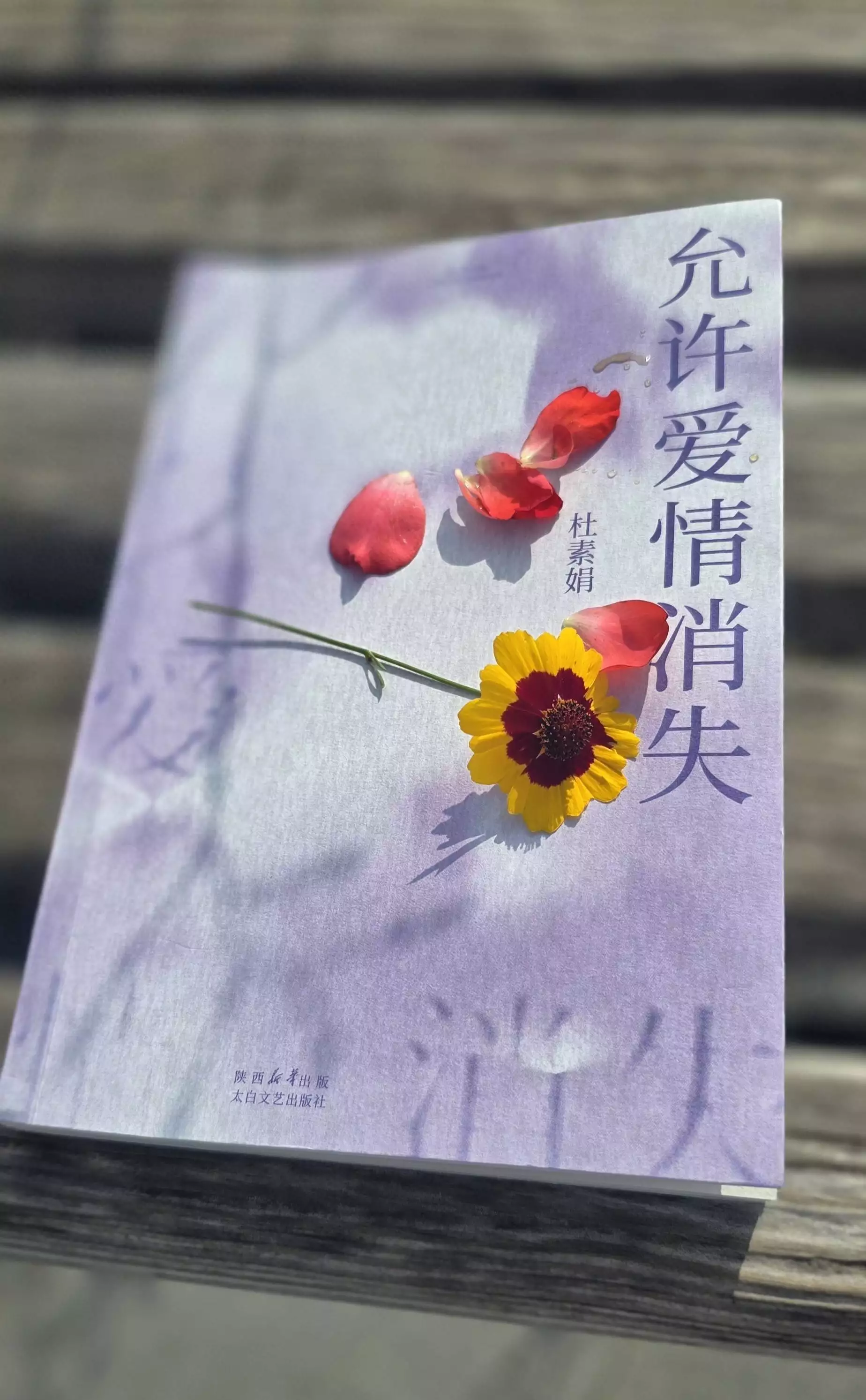

当捧着文学博士、华东政法大学文伯书院教授杜素娟的新书《允许爱情消失》(太白文艺出版社2025年6月第1版)时,被 感动的不止我一个,还有爱人以及正上高中的孩子。

因为在我看来,在“永恒真爱”叙事与“恋爱脑批判”的舆论夹缝中,杜素娟的《允许爱情消失》如同一把锋利的手术刀,精准划开当代情感困境的皮囊,露出被浪漫主义神话遮蔽的真实肌理。

而对爱人而言,则沉迷于书中对爱情的剖析,然后可以对照着某位男主人公对我进行“行为准则”的规范和审视。似乎挑不出毛病不罢休。

对于进入高三年级的孩子而言,读懂《允许爱情消失》,也许是对他爱情观的一次提前校正,更多的考虑是,倘若读了这本著作,也许,他会对这些名著的“阅读理解”更深入几分。

言归正传。这次,杜素娟并未以“情感导师”的姿态讲述其方法论,而是以文学经典为棱镜,用散文的笔法,通过《包法利夫人》《呼啸山庄》《简·爱》等14部中外名著的爱情样本进行剖析,完成了一场对爱情本质的祛魅与重构——所谓“允许消失”,并非对爱情的否定,而是对生命流动性的尊重,更是对个体尊严的捍卫。

一、祛魅:刺破“永恒爱情”的浪漫泡泡

当代人对爱情的焦虑,本质上是对“永恒”的执念。消费主义鼓吹“钻石恒久远”,影视文学渲染“海枯石烂”,社会规训将婚姻视为“人生成功标配”,共同编织出一个关于“完美爱情”的巨型幻觉。

杜素娟在书中犀利指出:“爱情中最具冲击力的部分——激情、迷恋、理想化——天然具有时效性和流动性。它的‘消失’(褪色、转化、终结)并非个人失败的耻辱标记,而是爱情生命周期的常态。”

在《爱玛的故事:世上有那么多种快乐,她都插肩而过》一文中,她首先以这样的句子开场“她坚信爱情就是言情小说里的浪漫和激情,她执着地追求激情浪漫的体验,这份执念会给她的命运带来什么?”

这种清醒认知,在《包法利夫人》的爱玛身上得到了残酷印证。这位被浪漫小说洗脑的农妇,将爱情视为“生活全部的意义”,却在平庸的婚姻与短暂的情欲中耗尽生命。

《呼啸山庄》的希斯克利夫更以极端的仇恨证明:当爱情异化为“必须永恒”的执念,它终将吞噬双方的灵魂。杜素娟以文学经典为镜,照见当代“恋爱脑”的本质——不是对某个人的深情,而是对“爱情神话”的迷信。

“他和她在确是真爱,但残酷的现实中真爱也走进了死胡同,他该何去何从?——不能放手的人生,带来怎样的剧痛?”最终导致“有些爱不放手,只能死在一起”。

当我们将爱情奉为“人生唯一光源”,失去它时,坍塌的不是一段关系,而是整个自我价值体系。这也许是《呼啸山庄》带给我们当下的感觉新体验。

二、重构:“允许消失”背后的生命智慧

书名中的“允许”二字,是全书最具革命性的精神内核。它绝非消极的放弃,而是一种主动的生命姿态:允许幻想破灭(接纳对方不是“完美王子”)、允许激情转化(从迷恋到理解的情感升维)、允许关系流动(尊重彼此作为独立个体的选择)。这种“允许”,本质上是对“爱情至上”枷锁的挣脱,是个体主体性的觉醒。

请记住,这是一个分手比爱人更难学会的时代。人们追寻爱情,但总被现实所伤,例如:幻想完美对象、被恋人抛弃、迷恋前任、情感寄生、被原生家庭阻隔……我们在爱情中失去自我,跪着爱人,遭遇了爱情的赝品。以至于,我们越来越害怕爱情。归根结底,是我们不了解爱情的意义。

所以,在《简·爱》中,选择最能诠释这种智慧。当发现罗切斯特已有疯妻,她没有因“爱情”妥协尊严,而是果断离开;当罗切斯特遭遇变故,她又选择回归——此时的爱,已超越了激情的冲动,升华为“并肩而立”的平等与扶持。

杜素娟借此传递一个核心观点:爱情的价值不在于“持续时间”,而在于“是否激活了彼此最好的部分”。真正好的爱情,应如《傲慢与偏见》中伊丽莎白与达西的关系——在误解与成长中,双方都成为了更完整的自己。

三、照见现实:给当代人的情感“松绑指南”

在离婚率攀升、单身人口激增的今天,杜素娟的文学剖析直指现实痛点:我们不是不爱了,而是被“既要又要”的矛盾文化指令异化——消费主义要求“完美爱情”,个人主义要求“绝对独立”,这种“不可能完成的任务”让爱情成为持续的挫败体验。

书中记录的案例令人警醒:因“朋友圈秀恩爱”人设崩溃的白领、因“灵魂伴侣”期待落空迅速离婚的夫妻、在“既要浪漫又要务实”中丧失爱的能力的高知群体……这些现实困境,本质上都是“爱情神话”与“个体自由”的剧烈碰撞。

而《允许爱情消失》的意义,正在于提供了一种“动态契约”式的情感哲学:爱情像一本书,有些值得反复阅读,有些只需浏览,有些读完即可放回书架。

这种弹性认知,让“分手”不再等同于“人生失败”,而是成为“及时止损”的勇气;让“爱情消失”不再是“自我否定”的符号,而是“自我完整”的证明。

正如杜素娟所言:“缔结关系是一种能力,放弃关系是更重要的能力。”这种能力,恰恰是当代人最匮乏却最需要的情感智慧。

从《包法利夫人》的幻灭到《简·爱》的清醒,从希斯克利夫的偏执到伊丽莎白的成长,杜素娟用文学经典串起了一条清晰的情感觉醒之路。

当我们允许爱情消失,其实是在允许自己——允许自己不被“必须永远”的枷锁束缚,允许自己在关系中保持独立的根脉,允许自己在爱情之外构建更丰盈的人生。

这或许才是《允许爱情消失》最深刻的启示:爱情的终极意义,从来不是“占有”或“永恒”,而是让我们在爱与被爱中,成为更完整、更自由的自己。

杜素娟的这本《允许爱情消失》,其实既是一剂清醒剂,也是一盏指路灯——它告诉我们:允许爱情消失,不是对浪漫的背叛,而是对真实自我的忠诚;不是爱情的终点,而是更健康、更坚韧的爱的开始。