2025年6月8日至14日,第50届国际计算机音乐大会(ICMC)在美国波士顿隆重举行。大会特别设置了由中央音乐学院(CCOM)、麻省理工学院(MIT)和法国声学与音乐研究所(IRCAM)三家顶尖学术机构分别主办的主题日活动。为进一步加强国际学术交流,展示中国在音乐科技领域的前沿成果,我校音乐人工智能与音乐信息科技系主任李小兵教授带领该系师生代表团赴美参与此次盛会。此次访美交流中,代表团不仅在ICMC大会的专题活动中充分展示了中国音乐人工智能领域的领先成果,更通过与麻省理工学院、新英格兰音乐学院、东北大学、斯坦福大学、旧金山音乐学院等国际顶尖高校的学术访问交流,搭建起更为广泛而深入的国际合作网络,进一步推动全球音乐科技领域的创新发展。

我校访美师生代表团

人工智能赋能音乐会引领前沿

作为此行学术成果与创新力量的集中展示,同时也是本届ICMC大会的瞩目焦点,两场由人工智能赋能的音乐会于6月10日分别在新英格兰音乐学院Plimpton Shattuck Black Box剧场和东北大学Fenway Center精彩上演。

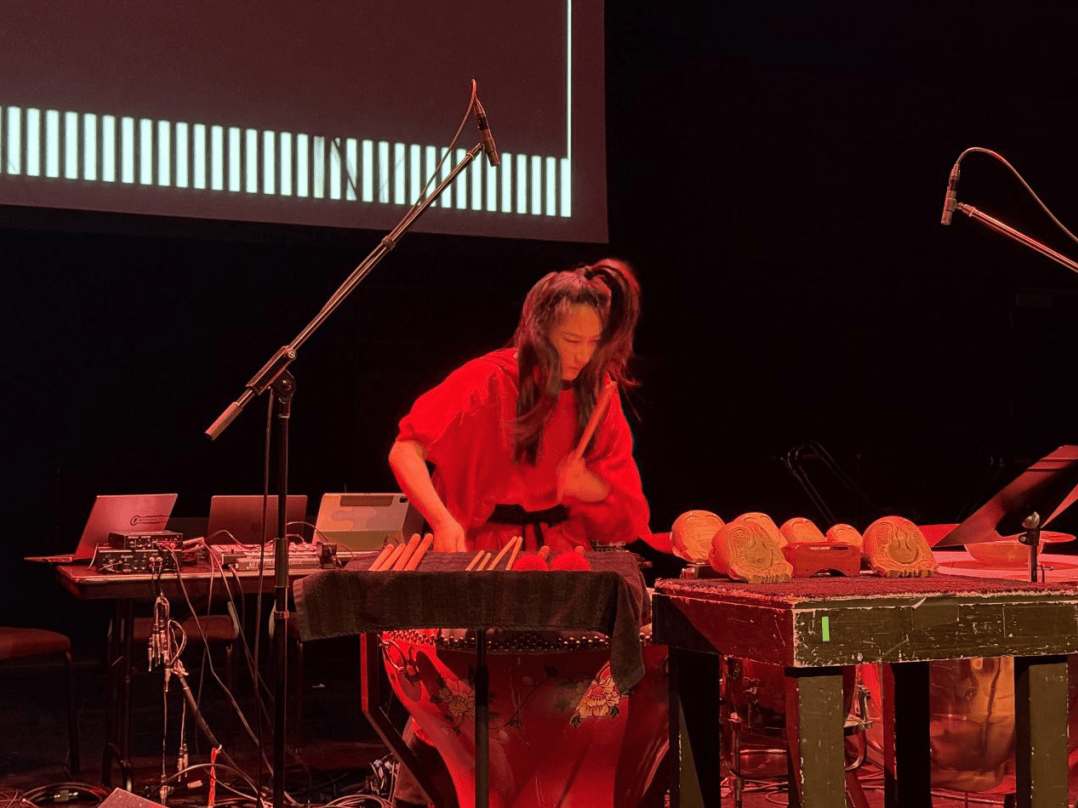

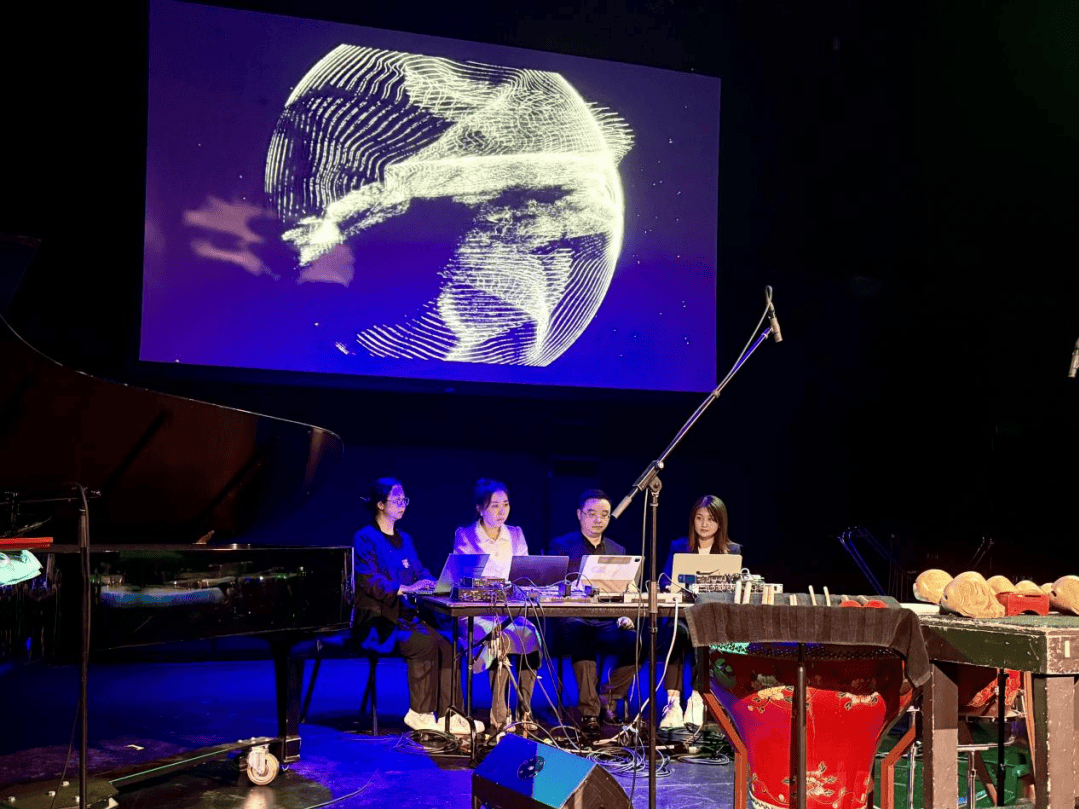

首场音乐会在新英格兰音乐学院Plimpton Shattuck Black Box剧场演出,以我校博士生李云鹏作曲、刘家丰副教授负责AIGC技术支持的电子音乐《叩问与回响》拉开帷幕。作品由ZYLork(中央音乐学院笔记本电脑乐团)的青年作曲家、我校青年教师张渊及博士生李云鹏、王心严和王涵根据数字乐谱演奏,创造出动态沉浸式声场,展现了人机协同艺术创作的全新方式。李云鹏的第二首电子音乐作品《造物主的选择》,以多模态人机共创为核心,通过扩散模型构建出音视频多模态生成的创作流程。王心严的电子音乐作品《生生不息》以AI声音生成与视觉生成技术为核心呈现充满情感张力的音响与视觉互动。第四首作品《科学史的回响》由我校博士毕业生乔子千创作,高级工程师潘宇作算法设计。我校本科生赵雪丹妮的电子音乐作品《Vice City》运用了AI算法对录制人声进行解构与重构。青年教师赵艺璇的作品《炽月》利用自动编码器通过神经网络模型转换低音提琴声音材料生成。由我校数字乐谱实验室首席科学家、网络音乐专家肯尼斯·费尔兹教授(Kenneth Fields)指导、青年教师张渊作曲、张昕然副教授设计算法的电子音乐作品《共此时:明月》通过分析脑功能数据并与网络数字乐谱融合实现虚拟合奏。首场音乐会的最后一首作品为李小兵教授创作、张昕然副教授负责AI算法设计的《阵》,由旅英青年打击乐演奏家王贝贝演奏。

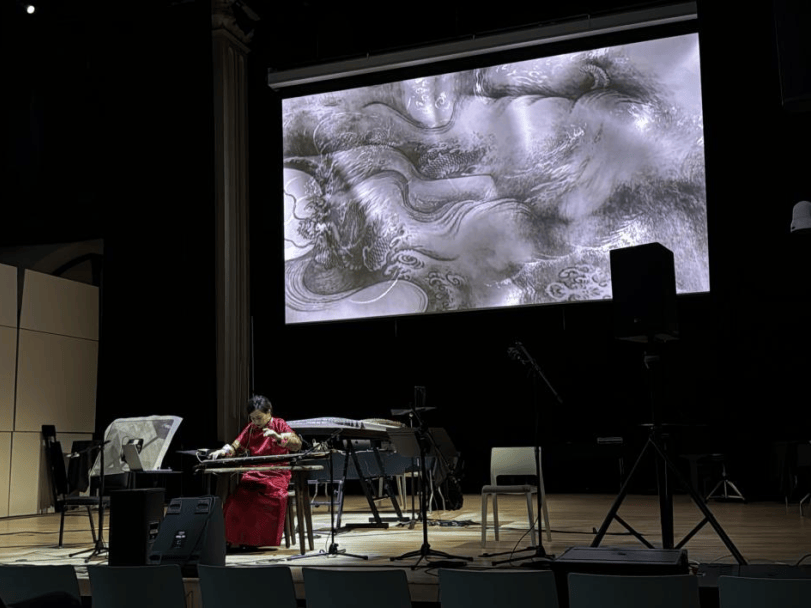

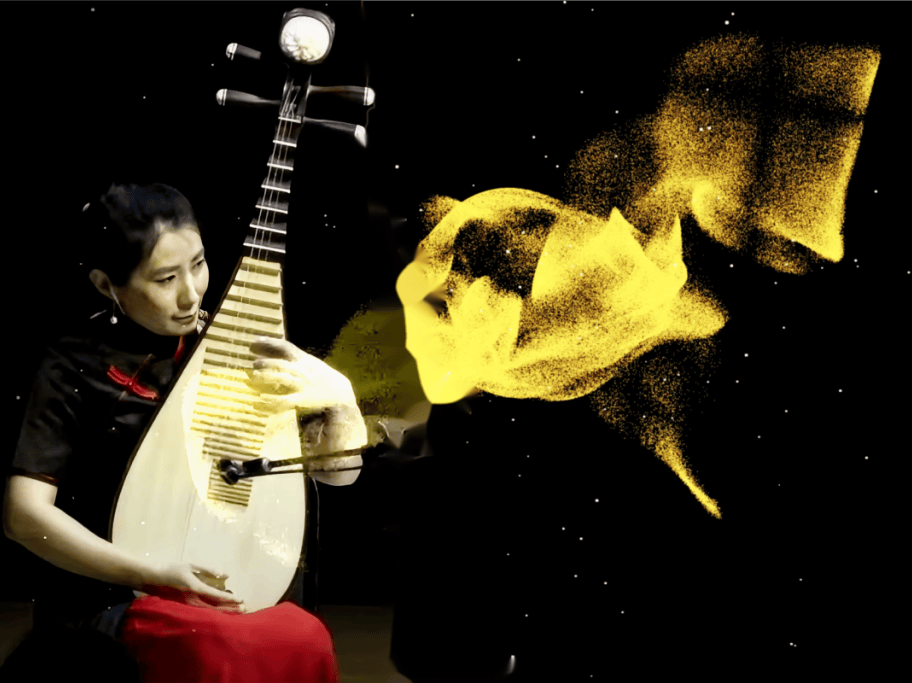

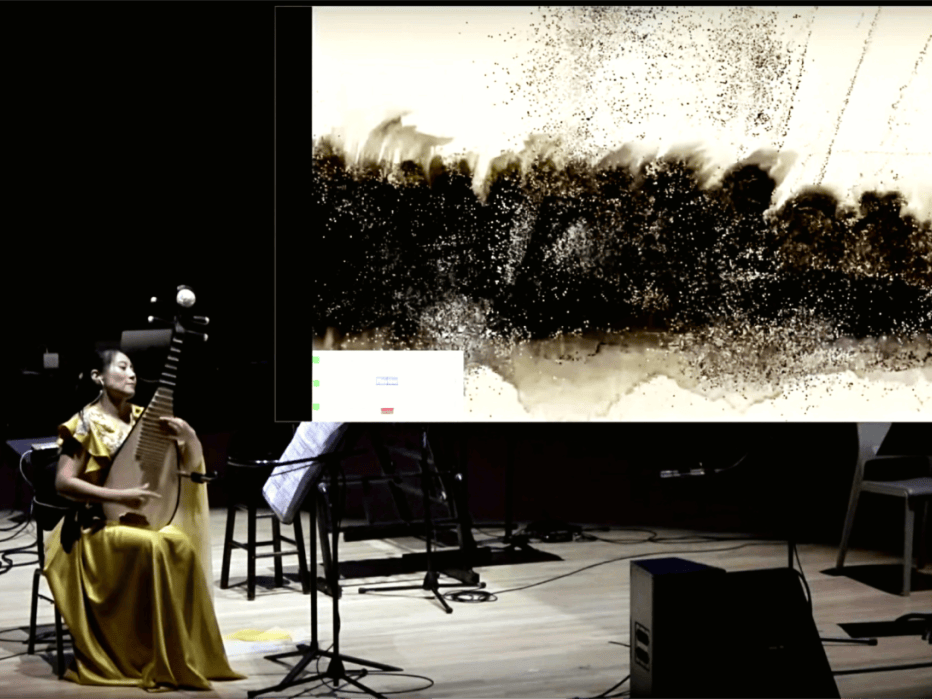

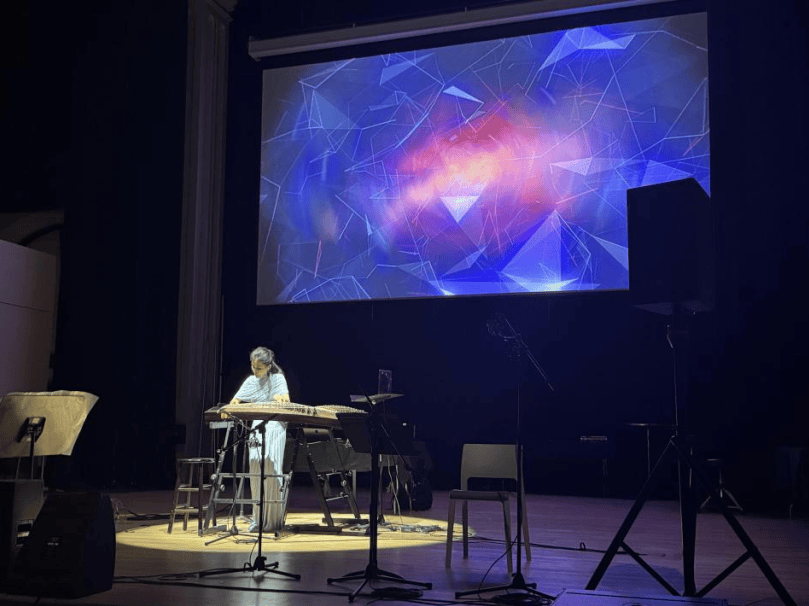

第二场音乐会在东北大学Fenway Center举行,由我校博士毕业生栾家作曲、潘宇设计算法的电子音乐作品《连续体》开场。第二首作品由我校博士刘恩洋作曲、魏冰赋能AI音乐生成技术的电子音乐作品《弦论·龙翔》,青年古琴演奏家王悠荻演奏。接下来为王涵博士的三首电子音乐作品《机器与琵琶的对话》《消失的铃》及《万马奔腾》。作品中的琵琶由旅美琵琶演奏家杨瑾演奏,张昕然作AI设计。跨感官交互电子音乐作品《四季馥语》由我校博士毕业生王晓璇所作,旅美青年大提琴演奏家朱智怡演奏。青年教师孙宇明为双古筝及电子音乐所作《繁星散落的夜晚》,由古筝演奏家翁慧演奏。音乐会的最后一首曲目《八个飞行员·胞弟林恒长空陨落》选自舞剧《人间四月天》由钱琦教授创作。两场音乐会中既有由算法生成的电子音乐作品,也有由AI实时互动控制的声音视觉表演,更不乏传统乐器与人工智能系统交互的动人篇章。

左右更多

《阵》演出照

《叩问与回响》演出照

《弦论·龙翔》演出照

《琵琶与机器的对话》演出照

《万马奔腾》演出照

《四季馥语》演出照

《繁星散落的夜晚》演出照

《八个飞行员·胞弟林恒长空陨落》演出照

音乐会部分节目剧照

新英格兰Plimpton Shattuck Black Box剧场音乐会作曲家

及演奏家合影

Fenway Centre音乐会作曲家及演奏家合影

研讨会、论文宣讲及工作坊彰显学术高度

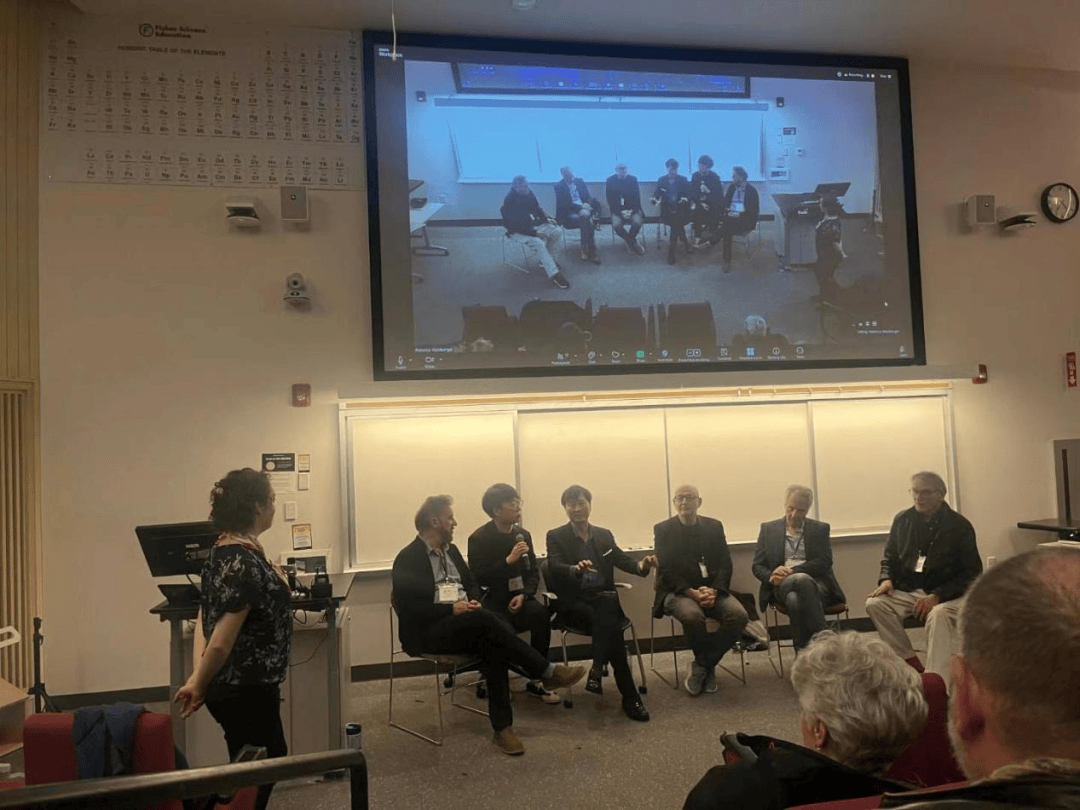

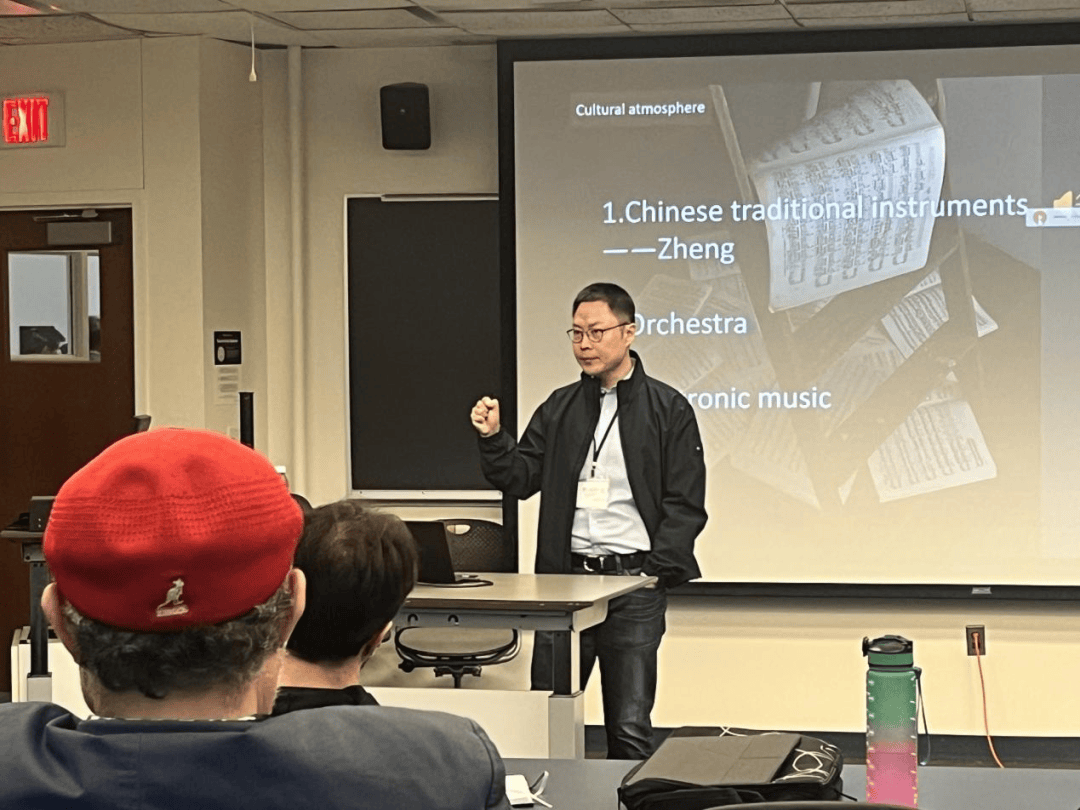

主题日活动当天,音乐人工智能专家研讨会汇聚了各国学者代表。李小兵教授发表的主旨演讲回顾了音乐与人工智能融合发展的历程,强调科技进步对艺术创新的影响,尤其对音乐专业的六个二级学科产生了深刻影响,并重点介绍了我校在该领域的最新探索成果。他指出中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系自建系以来,始终走在艺术与科技交叉研究的前沿,通过成立音乐人工智能学科方向,不断推动人工智能技术在音乐创作、教育和治疗等方面的应用实践。他表示,人工智能时代的音乐教育不仅要教授技能,更要培养学生的跨学科思维和创新能力。我校将继续加强与国际一流科研机构的合作,吸纳全球优秀成果,拓展音乐艺术的边界。魏冰副教授担任翻译。李小兵教授的演讲引起了与会专家的强烈共鸣。现场嘉宾纷纷展开提问和交流,研讨会气氛高涨,我校在该领域的学术引领作用得到充分体现。

李小兵教授在“人工智能与计算机音乐日”研讨会

与专家学者交流

经过ICMC组委会的严格筛选,我校三位师生论文入选大会论文并作宣讲。潘宇与乔子千合作的论文《科学史的回响:音乐与视觉艺术中的科学理论与艺术表达》入选主会宣讲。张渊宣讲了其与张昕然共同完成的论文《虚拟合奏:通过网络化数字乐谱探索音乐活动的参与》(李小兵教授及肯尼斯·费尔兹教授为通讯作者);王心严分享了题为《人类与AI音乐创作之间的本体论边界》的研究。三场论文宣讲均激发了在场专家学者的热烈讨论。

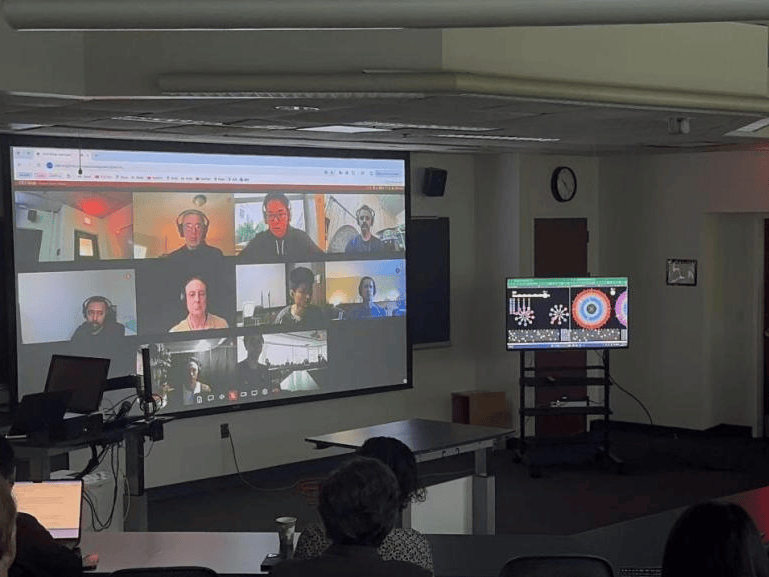

当天举行的专题工作坊同样备受关注。肯尼斯·费尔兹教授线上主持的“Netronome网络节奏器”工作坊吸引了众多学者及音乐科技爱好者的积极参与。他在线上展示了一种基于网络协作的节奏序列器系统,演示了通过互联网将不同地域的演奏者连接起来,共同创造音乐节奏的创新模式,并与世界各地的多位音乐家、学生一起连线开展了线上实时演奏。张渊在现场组织参与者亲身体验了网络延迟所产生的独特节奏效果。

随后,青年教师和作曲家孙宇明主持了“多重语境下的音乐创作”工作坊。他以自身创作案例切入,介绍了在不同文化与媒介语境中进行音乐创作的方法论,引导参与者思考如何融合多元素进行创新创作,古筝演奏家、新英格兰音乐学院青年教师翁慧作为此次工作坊嘉宾,向大家介绍了古筝的乐器特性等,引起现场热烈讨论。

左右更多

我校青年教师孙宇明主持“多重语境下的音乐创作”工作坊现场

肯尼斯教授线上主持的“Netronome网络节奏器”工作坊现场

我校高级工程师潘宇作论文宣讲

我校青年教师张渊作论文宣讲

我校博士王心严作论文宣讲

深入顶尖高校交流,拓展国际合作新篇章

赴美期间,代表团还深入开展了系列校际学术访问交流活动。6月8日,我校代表团赴美国东北大学艺术学院进行了参访交流,ICMC2025大会主席、美国东北大学音乐系安东尼·里蒂斯教授及国际计算机音乐协会ICMA主席凯瑞教授与代表团就人工智能赋能音乐创作的技术应用以及未来合作进行了深入交流,进一步加强了学校和国际组织之间的学术联系。6月9日下午,代表团一行前往麻省理工学院(MIT)开展了学术交流访问,受到麻省理工学院媒体实验室学术主任托德·马克奥弗尔教授的热情接待。马克奥弗尔教授详细介绍了媒体实验室的历史沿革、研究理念和学科特色,并带领代表团参观了实验室内多个前沿科研部门,讲解了当前实验室聚焦的音乐人工智能、情感计算、脑科学与音乐感知等前沿交叉研究项目。李小兵教授着重介绍了中央音乐学院在音乐人工智能、音乐脑科学与计算机音乐领域取得的最新成果,并就两校未来在科研合作、交换学习等专题进行了深入交流。双方在交流过程中对各自学科发展和未来趋势表达了高度认同,并就如何实现优势互补、资源共享、协同创新展开了深入讨论。6月11日,代表团参访了旧金山音乐学院,与学术院长乔纳森·怀特教授、音乐技术与应用作曲系(TAC)主任瑞安·布朗教授及有关教师代表和招生部负责人进行了会谈并观摩了TAC录音工作室的教学成果。双方就音乐科技专业人才培养体系、开展交换学习和联合实践创作项目展开了热烈讨论,并对未来合作模式交换了意见。中国驻旧金山总领事馆一直积极支持中美高等教育合作。代表团与科技参赞高鹏飞和文化参赞王文辉就大变局背景下如何有效推进中美高等音乐艺术教育合作,增强中国优秀音乐文化对美传播以及科技艺术融合发展前景各抒己见。美国斯坦福大学音乐与声学研究中心主要开展计算机音乐、音频信号处理和声音工程、音乐感知与神经认知、虚拟乐器和音乐软件/硬件设计、合成技术与算法、物理建模和多媒体等交叉领域的教学与研究。6月12日,代表团与中心负责人克瑞斯·查夫教授就音乐人工智能专业的教学与科研合作进行了交流,双方就共同举办学术活动、师生交流等达成了进一步合作意向。

左右更多

我校代表团与麻省理工学院媒体实验室师生代表合影

我校代表团参访中国驻旧金山总领馆座谈

我校代表团参访美国东北大学艺术学院座谈

我校代表团参访旧金山音乐学院座谈

李小兵教授参访斯坦福大学计算机音乐中心

此次ICMC国际大会中央音乐学院“人工智能与计算机音乐日”的成功举办及赴美交流访问,极大地提升了我校在音乐人工智能领域的国际影响力与学术地位,推动了全球音乐科技交叉研究的交流与合作,彰显了中央音乐学院在音乐人工智能教学、科研领域的领先优势与未来发展愿景。

供稿:国际交流处

文/图:王心严

设计:刘芯雅

责任编辑:吴叶

近期发布

中央音乐学院党委理论学习中心组举行扩大学习会

银发丹心映党旗 砥砺前行庆华诞——中央音乐学院举办庆祝建党104周年暨“光荣在党50年”纪念章颁发大会

澳门特别行政区政府文化局、教育及青年发展局与我校联合办学签字仪式在澳门举行