“AI诊断准确率99.8%,比我还准!”当一位医生发出这样的惊叹,你能想象吗,未来看病,或许真得先找AI把脉了!2025年,医疗AI领域迎来了前所未有的大变革,从实验室走向手术台,一步步融入我们的就医日常。

先看政策层面,2025年北京市科委发布人工智能赋能新型工业化行动方案,推出12大街榜挂帅场景,其中医疗AI影像识别成为焦点。北京市经信局联合卫健委推出医疗AI接榜挂帅机制,聚焦肿瘤筛查、病理分析等12大领域,像肺结节检测、乳腺癌早期诊断等具体需求都被列入其中。

不仅开放应用场景,还拿出真金白银支持,中标企业最高能拿到800万元研发补贴,项目落地效果显著再追加300万元奖励,还允许企业调用医院脱敏病例数据训练模型。某企业就借此获取十万份CT影像,模型准确率提升了15%,一举破解了医疗AI数据稀缺的难题,与30家医院合作,获取50万份病历数据,模型泛化能力提升30%。

技术上,2025年企业通过多模态融合、小样本学习、实时动态监测三大技术实现突破。多模态融合结合CT、MRI、病理切片等多维度数据,让某AI系统对肺癌的识别准确率从95%提升至99.8%;小样本学习解决了医疗场景数据不平衡问题;实时动态监测利用可穿戴设备数据,某AI系统能提前六个月预测糖尿病并发症,误报率仅2%。

北京还推出医疗AI模型库,开放30个预训练模型,医院下载微调即可使用,大大降低技术门槛。

临床应用方面,北京20家三甲医院率先试点。肺结节筛查让早期肺癌检出率从68%提升至92%,患者五年生存率提高20%;病理分析将切片分析时间从三小时缩短至20分钟,误诊率从15%降至3% ;手术规划把复杂骨折复位时间从两小时缩短至45分钟,术后感染率降低40%。有个患者CT显示肺结节,AI提示恶性概率98%,三位资深医生却判断为良性,结果术后病理证实AI正确,让医生也不得不服。

患者对医疗AI也越来越认可,小红书上AI看病攻略笔记超五万篇。

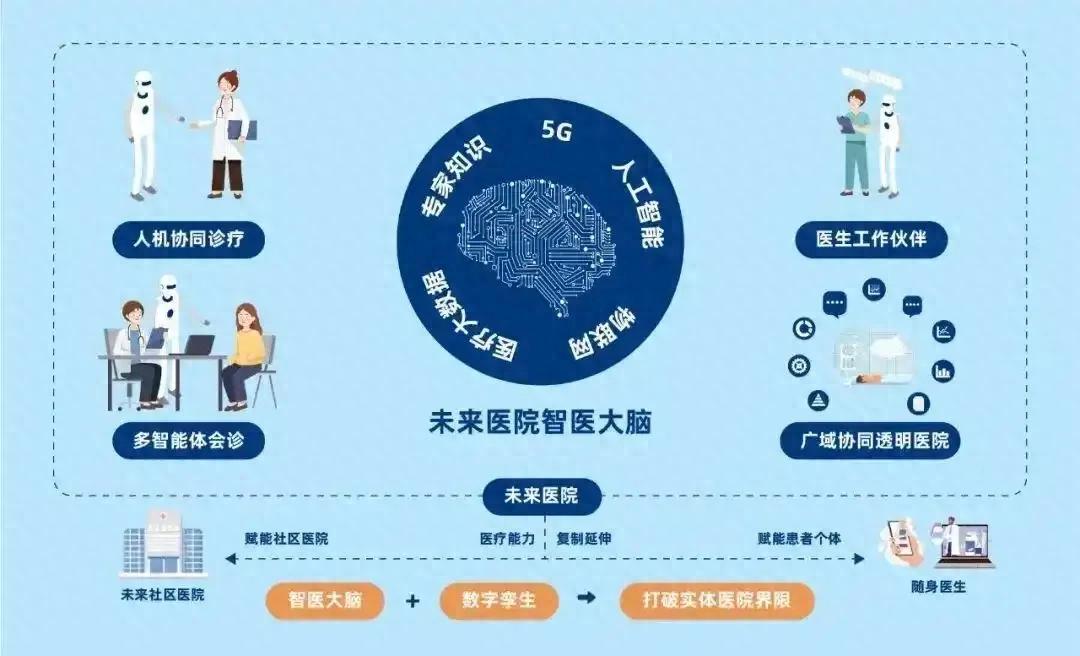

AI让看病更透明,基层医疗诊断准确率提升,罕见病确诊时间缩短,慢病管理效果显著。

调查显示,2025年82%的患者愿意接受AI诊断,90后、00后占比达75%。

不过,医疗AI发展也面临挑战。医生与AI的权责边界尚不明确,当诊断结果冲突,患者不知听谁的,误诊责任划分在法律上还是空白。

但政策也在积极补位,北京市卫健委推出应用指南,明确AI为辅助诊断工具,还推动建立伦理委员会,已审核通过50个AI诊断系统。

2025年这场医疗AI革命,是政策、技术、患者三方共同推动的结果。

对我们普通人来说,看病不再全凭运气,诊断更透明、公平;对医生而言,与其担心被取代,不如拥抱AI,提升诊断效率,毕竟在医疗新赛道上,AI是队友,不是对手。