原创 于天昊 央视网

关于AI的冷思考之二

当看到AI给自己整理的法条错误百出后,律师助理郑一涵出了一身冷汗。

“《中华人民共和国行政诉讼法》原文第三十三条是证据类型的规定,AI 却告诉我的是证据收集的要求——AI在乱编。”郑一涵说。

起初,她只是试着将整理法条的工作交给AI来做,却意外地“开启了新世界的大门”:大部分情况下AI的回答全面细致,省去了大量时间。

后来,郑一涵开始习惯性地先交给AI做一遍。

图源:视觉中国

这次,AI提供的法条信息来自一个完全不知名的个人账号。郑一涵发现,“很多所谓的‘普法’账号,提供了很多法律条文和解释,但大部分都是错的。”

郑一涵说,自己“把AI当助理”的幻想破灭了。

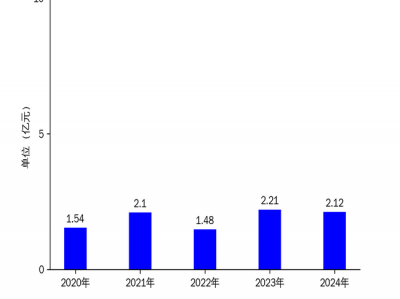

2024年,AI进入爆发之年,AI从概念变成大众工具,进入各行各业。

截至2024年6月,我国生成式人工智能产品的用户规模达到2.3亿人,更有数据显示,我国AI企业的应用率已经达到68%。截至2024年11月,我国生成式AI产品完成备案的数量达到309个。

但AI高速普及的另一面,AI幻觉给使用者带来的困扰,已经初现端倪。

AI有时耽误事

黄丽婷是山东潍坊的一位个体工商户,经营一家热带植物商店。

去年,黄丽婷接入了AI客服,以便24小时在线回复买家咨询。然而,刚接入2天,黄丽婷就被投诉了——一位用户在收货前申请退货,AI客服无法拦截快递,只能回复一些标准化的话术,惹恼了买家。

“它甚至会提供给买家错误的养护方法,比如不能接受阳光直射的植物,却建议买家放在阳台暴晒。”试用一个月后,黄丽婷放弃了AI客服,找了亲戚来帮忙。

社交平台上,不少用户抱怨AI客服不能准确理解意图、无法产生感情共鸣、无法处理部分操作,呼吁“和真人对话”。

图源:视觉中国

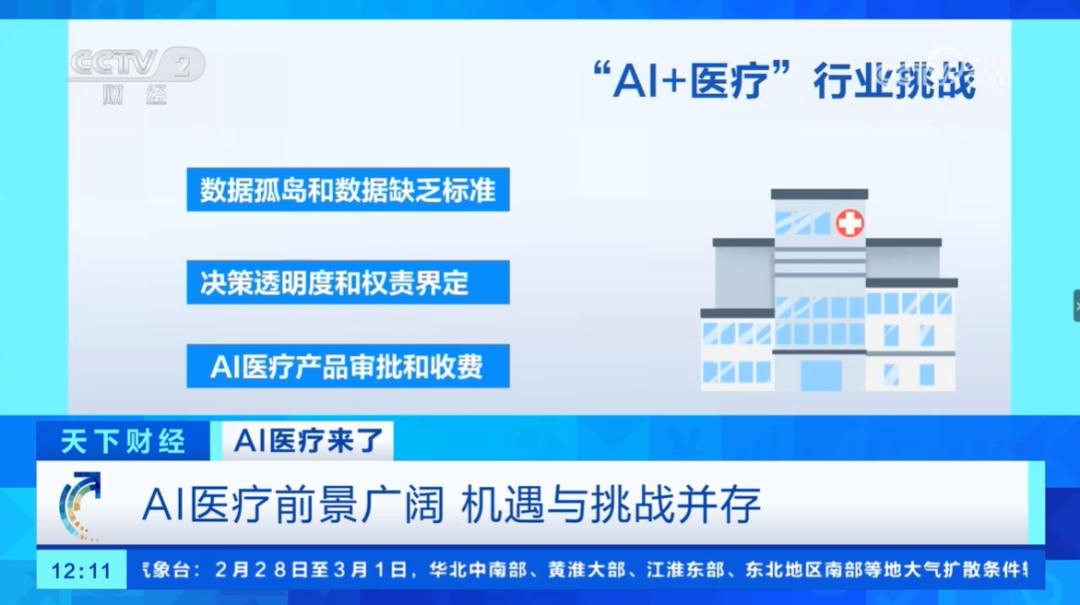

在一些大众接触得到的领域,AI也在大范围应用——以医疗为例,据不完全统计,国内有超200个医疗大模型,涉及场景广泛。

三甲医院主治医师李德新对AI的态度却相对谨慎,经常告诫新手医生切勿依赖AI。

李德新发现AI提供的一些参考文献在知网、PubMed等数据中并不存在。因此,诊疗过程中对医生的参与要求依然很高。

应用开发程序员郑启汉用上AI后同样“喜忧参半”。“一些会写但是写起来费时的代码,AI可以快速完成。以前要用2小时,现在只要5分钟。”

但这并不意味着高枕无忧:在DeBug(程序检测和故障排除)过程中,AI写的代码反而会成为一种负担。

图源:视觉中国

“以前的代码都是自己写的,对逻辑和结构都很熟悉。AI写的代码,我需要花更多的时间,先去理解AI逻辑结构。我也遇到过‘幻觉代码’,比如AI捏造不存在的库或者方法,出现没有被定义的变量、错误的语法结构,甚至出现数据库中不存在的字段。”

应对之道

无论是律师助理、个体商户,还是医生、程序员,他们在应对AI“幻觉”问题时,都给出了相同的解决办法——“人”。

“AI大模型存在‘算法黑箱’,使用者无法了解大模型是如何得出的结论,只能‘自己注意,自己审查’。”从事AI开发工作的程序员小路表示。

一些将AI技术应用到业务中的公司,则有着更为系统、全面的应对措施——特别是接触AI较早的企业,对AI的能力边界早已有认知和应对。

自动驾驶是AI应用的重要场景之一。“相对于人类而言,AI犯错的概率更低,但并不意味着它不会犯错。自动驾驶场景中,AI幻觉同样存在,比如感知错误等。”小马智行的技术人员说。

受访者供图

“投喂”更多数据、进行交叉验证,是目前除人工方法外减少幻觉产生的措施。

这位技术人员表示,“我们很早就开始了AI在自动驾驶领域的应用研究。因此,在AI使用的过程中,除了设立专门的人工团队来为遇到的各种可能情况兜底之外,也有多模型、多传感器的应用,在AI出现问题时进行相互融合和交叉验证。”

此外小马智行建立了一套仿真系统,收集大量的真实道路数据,经过处理放置在仿真系统中。

而从事产品回收再利用的企业爱回收,在2011年就引入了AI技术。目前在二手产品质检、智能价格引擎(电子产品实时定价系统)、供应链算法等方面都广泛应用了AI技术。

通过X光射线拍摄手机内部,运用AI图像算法精准识别配件维修、缺件、非原装、焊点等问题,节省人工质检岗位30%的拆机验机成本。受访者供图

“AI失误是一定存在的。人工质检也会出现偶尔失误的现象。在业务流程上,我们设计了人工兜底的方案,同时也会对AI模型的数据进行监控。”爱回收技术中心产品经理王泽俊说。

AI自身无法发现自己的失误。爱回收同样采取了类似“交叉验证”的方法,降低AI的失误率。在质检环节,业务流程中,设计了人工抽检环节,用户发起复核等环节,对数据异常情况进行复核,通过标准化流程控制AI模型的准确率。

“在企业决定‘拥抱AI’的时候,一定要破除对AI的全能滤镜——享受AI带来的成本压缩、效率提高的同时,也要对AI可能出现的错误有准备。”小路说。

怎么用才放心?

对于使用者而言,如何让AI变得更加可靠、可信,不仅需要使用者想办法。

“开发者应当与用户建立深度联系。”小路提出,“使用者的反馈非常重要。开发者能够通过使用者提供的数据优化、调整算法,从而降低幻觉出现的概率。”

但小路说这样的沟通机制目前仍比较缺乏。在一些AI产品页面,唯一的互动就是使用者对答案的“赞”或者“踩”,甚至没有反馈页面,有些大模型甚至只有应用商店的评价里才有用户的声音。

在一些重要领域,监管的必要性日益凸显。

“在医疗领域,对待AI不仅需要医生谨慎,更重要的是制度的监管。目前AI诊病的模型有非常多,但没有统一的、细化的监管标准。”李德新表示。

监管正在逐步跟进:除了《互联网诊疗监管细则(试行)》,一些地方也开始做出要求,比如湖南省医保局发布通知,禁止使用AI自动生成处方;北京成立了互联网诊疗监管平台等。

“还有一些所谓的咨询公司,恶意在互联网上搞‘信息污染’,大量编造错误信息,从而达到用户必须付费咨询的目的——这样污染信息的不法行为,应当出台法律法规予以严惩。”郑一涵说。

目前《网络暴力信息治理规定》《互联网信息服务管理办法》《中华人民共和国网络安全法》对暴力信息、不良信息等监管进行了明确规定,但针对一些事实错误信息、特别是不构成谣言的不实信息错误信息的监管治理仍然存在空缺。

“国家可以设立一个信息清理平台,定期聘请专业人士对网络上的错误和不实信息进行清理整治。”小路建议,但如何实现、保障长效运作,需要包括我们开发者和使用者在内的各方都参与共建。

相关阅读:

乙巳年

三月十三

2025-04-10

监制:李绍飞

编辑:于天昊

审校:孟夏

原创声明:本文为央视网原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,违者将依法追究其相关法律责任。

继续滑动看下一个轻触阅读原文

央视网向上滑动看下一个

原标题:《AI助手为何变成了“猪队友”?》