中药大品种联盟于2020年10月29-31日举办中医药科研论文与SCI写作培训会议。该培训班围绕名医学术思想、经验总结、毕业论文设计与期刊论文发表等相关内容,从名医传承者和研究生实用的角度对撰写相关论文与申请相关项目的经验进行广泛交流。报名直接点击文章最下方阅读原文。

来源:《中国中药杂志》网络首发日期:2020-07-28

基于传统经验和文献数据分析的

道地药材知识发现研究

金艳1,孟虎彪1,李园白2,彭华胜3,袁媛1通信作者,黄璐琦1

(1.中国中医科学院中药资源中心道地药材国家重点实验室培育基地;2.中国中医科学院中医药信息研究所;3.安徽中医药大学)

道地药材是历代评价与控制中药材的一个独特的综合性标准。《中华人民共和国中医药法》中明确规定“道地中药材,是指经过中医临床长期应用优选出来的,产在特定地域,与其他地区所产同种中药材相比,品质和疗效更好,且质量稳定,具有较高知名度的中药材”。从定义中可以看出,道地药材评价的关键是临床疗效,即优效,本质特征是质优、标志是产地,其形成受到种质、产地、生态、生产技术、加工方法等因素的影响。

自20世纪80年代起,国内学者便率先开展了道地药材相关的现代研究,并发表了不同产区药材的性状、显微、化学、生态、遗传、药理、栽培与采收、炮制等特征数据,但仍存在着一定的局限性,主要表现在:①有关道地药材研究发表的相关特征数据量大、种类多,且数据资源分布分散、结构不一致;尚未对多来源数据,包括文献数据、实验数据、图片数据、序列数据等进行整合,构建共享平台。②有关道地药材的品质评价多基于药材化学成分的定性与定量检测,尚未承载其产地历史、地理、生态等相关信息,对传统性状特征重视不足,难以综合表征和评价道地药材的品质特征,造成了道地药材标准、质量等级、以质论价等中药材产业良性发展瓶颈问题的产生。

大数据或称巨量资料,其研究意义和价值不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。在获取大数据的基础上进行知识发现研究,是根据不同的需求从各种信息中获得知识的过程,即在合理时间内达到撷取、处理、整理、并管理规模巨大的数据信息,使之成为开展道地药材研究与应用的更为积极的重要信息。面对大数据时代的到来,目前尚未检索到业内形成的道地药材各领域、各层次、各方面的多信息数据整合平台或数据库。本课题组前期首先通过选取从秦汉至民国不同历史时期具有重要影响力的15部代表性本草古籍,查找古籍中药材产地记载原文,并将古代文献整理与地图考证相结合,对药材的产地变迁情况进行梳理和总结。在此基础上,本文基于传统经验和文献数据对34种药材性状特征、显微特征、生态特征、遗传特征数据进行搜集、筛选和整理,纳入道地药材知识库,旨在实现道地药材数据信息的共享,充分挖掘和发挥道地药材科学数据的潜在价值。

1材料与方法1.1录入数据项与数据元设计

在对文献中药材特征数据整理的基础上,结合第四次全国中药资源普查区域规划相关信息设计特征数据录入数据项和数据元,用于进行不同来源数据的清洗以及知识的融合。录入数据项包含文本、数字、字母等格式类型,可分为通用数据项和特征数据项。其中通用数据项39项,包含品种、产地、来源文献的相关信息,可便于同种药材特征之间建立联系。特征数据项包括性状特征、显微特征、生态特征和遗传特征数据项,共计203项。在此基础上,根据数据项编写录入特征加工手册和录入特征加工表,为道地药材特征数据录入提供依据。

1.2知识库构建

在功能需求和数据需求分析的基础上,进行知识库的系统架构设计,其包含概念模型设计和逻辑模型设计。概念模型设计是把道地药材、入药部位、特征数据等实体及实体间的关系抽象为E-R(entity relationship)模型。逻辑模型设计则是把E-R(entity relationship)模型转换成二维数据表的方式进行表达,进行知识的存储和管理。在此基础上进行系统开发,形成道地药材知识集成、共享和发布的平台。

1.3数据元录入

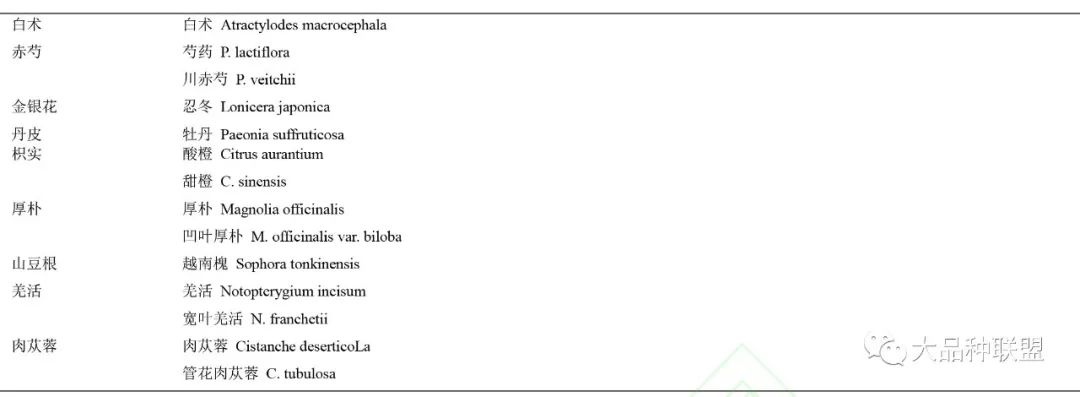

收集、筛选、整理1999年以来公开发表文献中有关34种不同产地药材(表1)的性状特征、显微特征、生态特征和遗传特征数据,并按照录入特征加工手册要求将特征数据录入至相应的录入特征加工表中。

1.4知识发现研究

按照品种及其性状、显微、生态、遗传特征对文献和录入数据元情况进行分析,比较传统道地药材和文献出现高频产区,对道地药材研究现状和现代产区变迁情况进行梳理。

2结果与分析2.1数据元的整理与录入

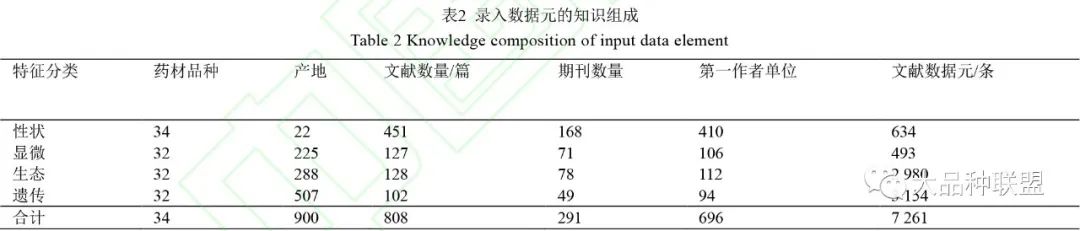

将筛选的文献中与药材有关的性状、显微、生态、遗传特征信息进行初步归类整理,然后按照录入要求将数据录入至相应表格中。录入数据元共涉及34味中药材,来源于30个属的55个物种,数据元7261条,录入文献808篇,记录产地900个,涉及期刊291种,第一作者研究单位696个,见表2。

按照文献发表时间,对34种药材在1999—2019年发表文献中的性状特征、显微特征、生态特征和遗传特征情况进行整理,从表3可以看出,1999—2019年,性状特征研究年平均论文数量22.55篇,但2015年后发文量极少;显微特征研究年平均论文数量6.35篇,其中以2010—2015年发文量较高;生态特征研究年平均论文数量6.4篇,其中以2014—2016间发文量较高;遗传特征研究起步较晚,年平均论文数量5.10篇,并呈现逐年增长的趋势。

2.2数据元的整理与分析

2.2.1品种及其特征

除茯苓以干燥菌核入药外,录入的其余33种药材均来源于药用植物,录入特征包含道地药材的性状特征、显微特征、生态特征和遗传特征。录入药材品种根据入药部位,分为根及根茎类药材4307条数据元、78张图片;果实类药材1185条数据元、29张图片;茎木类药材923条数据元、9张图片;花类药材400条数据元、149张图片;皮类药材396条数据元、8张图片;合计7211条数据元、273张图片,见表4。

2.2.2性状特征

性状特征数据项共113条、数据元634条,其中入药部位性状特征数据项55条。分为根及根茎类、果实类、茎木类、皮类、花类、种子类、叶类等7大类,见表5。每一类药材的特征数据项数量基本相同,包含药材的形状、大小、色泽、表面特征/断面特征、气味、味道、其他特征,与传统药材质量评价的“形、色、质、气、味”契合。

2.2.3显微特征数据分析

显微特征数据项分为横/纵切面显微、表面显微和粉末显微3类,见表6。显微特征研究主要以横/纵切面显微为主,粉末显微次之。且药材类型不同,研究重点有所侧重,如茎木类药材偏于横/纵切面显微和表面显微,根及根茎类药材偏于横/纵切面显微和粉末显微,花类药材偏于表面显微和粉末显微。

2.2.4遗传特征数据分析

目前在道地药材遗传特征研究方面已开展了大量工作,但在CNKI中未检索到山豆根遗传特征文献。所使用的分子标记涉及多种类型,录入的32种道地药材平均分子标记数达每种27.47个,为道地药材DNA鉴别提供了更多的选择。尽管分子标记类型多样,但由分子标记数量项可知,目前研究仍以SSR,RAPD最为常用。在录入的32种道地药材中SNP使用较少,只涉及到金银花、苍术、白术和黄芪4种药材,说明SNP分子标记仍有很大的发展和应用空间,见表7。

2.3基于文献数据的药材产地分析

根据第四次全国中药资源普查区域规划对文献中的道地药材产地进行提取,区域最小单位为县。通过对录入文献中道地药材产地按照出现频率高低进行整理,并将整理的产地与道地药材的传统道地产区进行对比,见表8。结果表明随着药材栽培面积的扩大,部分药材产地的分布已相当广泛。其中有的药材产地分布较为集中,如山楂(产区数量7个)、羌活(产区数量8个)、白术(产区数量9个)、丹皮(产区数量9个)、白芍(产区数量10个)等;有的药材则较为分散,如黄精(产区数量92个)、赤芍(产区数量67个)、黄芪(产区数量66个)、红花(产区数量56个)、丹参(产区数量55个)等。

对文献中出现的高频产地与传统道地药材产区进行比对,结果显示部分药材的高频产地与传统道地药材产区相对应,如厚朴、山药、地黄、五味子等。但也存在高频产地与其道地产地存在变化的药材,如传统上金银花的道地产区为河南新密、荥阳、巩义、登封等地,但从文献来看,目前山东平邑出现的频率最高为64.56%;天麻传统上以云南昭通县为道地产区,但文献记载产地以平武县出现频率最高为34.13%;山楂的道地产区为山东省青州县,但文献记载兴隆县出现频率为45%、沈河区为40%;砂仁以广东省阳春县,但文献记载出现频率不足10%,而景洪市出现频率达69.15%。

部分药材的高频产区是以传统道地产区为中心,向周围进行适当辐射形成新的产地,如杭白芷、岷当归等。从上述结果可以看出,产地的变迁可能与古今生态环境变化、人员交流、对中药资源的需求等多种因素有关,需要加强在道地药材种质资源保护、规范引种栽培等方面的研究。药材产地的分布也可能受到遗传品种的影响,如菊花按品种分布,其中杭白菊分布于杭州市等地、亳菊分布于亳州市、滁菊分布于滁州市、贡菊分布于黄山市、怀菊分布于焦作市;厚朴分布于恩施市等地、凹叶厚朴分布于三元区等地。

药材产区分布,及是否发生转移,主要与多基原、资源减少而引起生产方式改变、栽培技术改进、临床应用疗效更确切,以及经济、城市建设等社会因素有关。如黄精为多来源,传统以北方产“鸡头黄精”质量为佳,但由于产量低,市场销售以云南产“滇黄精”和长江以南产“姜形黄精”为主,由此主产地发生变化;羌活野生产量供不应求,迫使转为栽培;白术、白芍通过盖膜技术的应用提高产量;丹参各地栽培方式不同,所含成分存在差异等等,见表8。

2.4产地生态特征比较研究

以丹参为例,对高频产区(卢氏县、栾川县、灵宝市、莒县、平邑县)与传统产区(中江县的生态特征进行比较。中江县产丹参生态因子中土壤pH略偏碱性,年均温度较其他产地较高,年降雨量也较其他产地丰沛,绝大部分是丘陵地带,质地主要是砂质土,为道地丹参的形成提供了高温高湿的生长环境,可能有助于根的生长,见表9。

知识库是一种特殊的数据库,主要包括对有关领域知识的收集、整理、提取、共享,其本质是对知识的重组和管理,即通过一张巨大的语义网络图对领域知识之间逻辑关联性进行表示。知识库由数据层、本体层和知识层构成,其中数据层是知识库的基础,本体层为知识库的骨架结构,知识层是知识库的知识总和,每一个组成因素均直接决定所构建知识库的质量,尤其是最为基础的数据获取对知识库质量的影响更为关键。

知识库的研究最早起源于20世纪90年代。2003年,针对现存丰富的中医药文献提出了构建中医药知识库的构想。其后,中医药知识库大多以本体库形式出现,一般认为本体是“概念化的规范说明”。随着知识库“关系抽取技术、知识融合技术、实体链接技术和知识推理技术”的不断发展与应用,可实现将中医药领域海量数据进行规范化整合、存储、攫取、研究、应用和共享,已逐渐成为大数据存储和挖掘的主流手段。

传统道地药材仅在形态学上,通过手摸、口尝、鼻闻等办法,老药工经过大量一手信息的收集,凭借经验,主观判断药材的真伪优劣,传承方式以口传心授为主,很大程度上限制了药材鉴定学的发展。现代道地药材研究三十余年来,在性状、显微、生态、遗传等方面均发表了大量的科研成果,能够不同程度地将药材鉴别特征数据化,有些道地药材与非道地药材已经能够区分,如传统经验通过表皮颜色和粗糙程度不同区分川枳实、江枳实与湘枳实;通过天麻形状可以区分道地昭通天麻与其他产地天麻;四川内江产天冬与贵州习水、云南产天冬在形态上有较大的差异,即通过石细胞的有无、形状及分布情况、以及草酸钙针晶束的有无等显微鉴别特征可区别不同产地天冬;於术与其他产地白术的菊糖、针晶和石细胞不同;川丹参与其他产地丹参的维管束数量、导管排列方式也不同;通过分子标记技术大体上可区别不同产区的三岛柴胡、甘草。但就某一种道地药材来说,尚未实现对其相关特征数据的系统集成和关联,极大阻碍了道地药材全面梳理和规范应用的进程。

如何将道地药材研究相关的海量数据进行有效集成、充分挖掘和发挥道地药材科学数据的潜在价值等成为急迫要求。本文主要对1999年以来公开发表的道地药材特征研究论文进行整理,在归纳道地药材数据特点的基础上,形成道地药材特征数据加工规范,并提取了CNKI数据库文献中34种道地药材的性状、显微、遗传、生态特征数据,进一步通过知识库构建方法清洗、纳入并融合知识,作为道地药材特征数据库的组成部分,可初步实现道地药材数据集成、共享和信息发步,为道地药材进一步研究、应用和推广提供数据支持。未来还需要进一步加强各数据项间的关联和融合,提升数据的使用效率;在此基础上,可以不断纳入道地药材品种、特征数据的范围,对研究数据进行定期更新,使知识库内容更加充实,更加有利于道地药材相关知识的挖掘和利用。

版权声明:本文来源于《中国中药杂志》网络首发日期:2020-07-28。中药大品种联盟(BBTCML)编校发布。编辑:远志。转载请标注作者及出处。本公众号文章、图片、视频版权归原作者所有,仅供学习参考,如有侵犯版权请联系中药大品种联盟秘书处,我们将及时回复。

中药大品种联盟秘书处联系方式:

邮箱:bbtcml@163.com

电话:84099077

热门文章推荐,点击即可阅读

特别提示

特别提示

由于公众号平台更改了分发机制,不再按照时间显示,而是按权重随机推送,如您没有对我们公众号设为星标,也很少点在看,权重会降的非常低,有可能看不到我们的推文内容了。

如果大家觉得我们的内容还不错,还想每天看到更多文章,请大家动动手:

1.将“大品种联盟”公众号设为星标⭐

2.看完文章,在文末右下角给我们点下“在看”

3.点击左下角 “分享”,更欢迎您的留言评论。

▼▼▼点击阅读原文,了解中医药科研论文与SCI写作培训会议详情