在永久冻土层中埋藏了长达52,000年之久的一块皮肤碎片,向我们揭开了一个神秘世界的面纱。

这块皮肤碎片来源于一头古老的长毛猛犸象(Mammuthus primigenius),为我们提供了一个宝贵的基因组资源,使我们能够实现对该物种曾经辉煌一时的染色体进行三维重建。

贝勒医学院的资深遗传学家埃雷兹·利伯曼·艾登评价道:“这可以视为一种新型化石,它所蕴含的信息量是传统古DNA片段所无法比拟的——其序列数据量是后者的一百万倍。”

“这也是我们首次对古代样本进行核型分析。”

最后一批长毛猛犸象约于4000年前灭绝,科学家们不得不依靠它们留下的痕迹来拼凑出这一物种的历史和生活轨迹。得益于它们对寒冷环境的适应性,许多遗留物在天然的“冰箱”——冰冻地区被发现,保存下来的遗传物质远比其他地区丰富。

在2018年,西伯利亚冻土带发现了一只保存状态极佳的雌性长毛猛犸象遗骸。这份标本不仅包括了骨骼,还包含了皮肤组织,研究人员认为这些组织中可能保留了比其他任何已知样本都更多的该物种遗传物质。

这头猛犸象之所以能够如此完好地保存下来,似乎是因为死后不久便经历了冻干过程,通过升华作用去除了水分而冻结了剩余部分,从而显著提高了其保存状态。这种木乃伊化过程使得材料保持在一种类似玻璃的状态——尽管易碎,但相对完整,仿佛一块毛茸茸的猛犸象肉干。

“我们已经知道,古代DNA的小片段能够存活很长时间,”哥本哈根大学的基因组学专家Marcela Sandoval-Velasco说道,她是这项研究的共同首席作者之一。

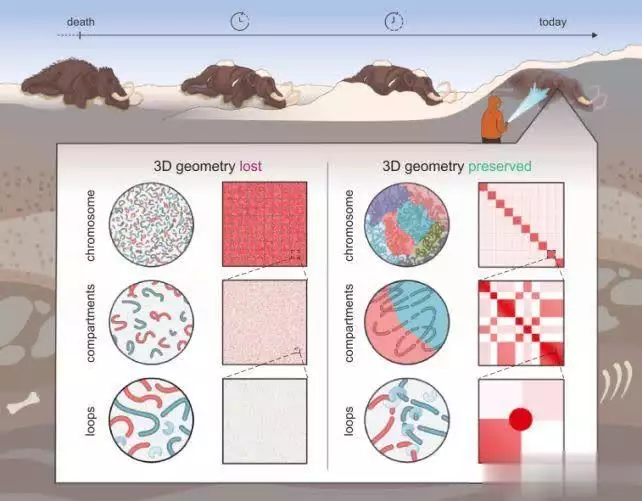

“但在这里,我们发现了一个样本,其中DNA片段的三维排列在数万年间被冻结,进而保留了整个染色体的结构。”

这一发现的重要性在于为我们提供了远超过此前恢复的基因碎片的遗传信息量。

生物体的整个基因组是由数十亿个核苷酸碱基组成的序列,这些碱基配对形成了许多长而扭曲的双链DNA聚合物。这些线状分子缠绕在自己身上,构成了染色体的结构,使基因组能够整齐地融入细胞核内,同时保护其更微妙的序列以促进表达。

每条染色体可能包含数以亿计的碱基对,然而即使在保存得相当完好的遗骸中,染色体也会迅速分解为很少超过100个碱基对的碎片。

研究人员从猛犸象耳后取下一块皮肤,运用一种名为Hi-C的分析技术来帮助他们弄清楚拼图中的各个部分如何组合。这是一项耗时数年的艰巨任务,但最终,团队绘制出了猛犸象的DNA图谱,从而获得了一系列新的见解。

首先,他们确定了长毛猛犸象有28对染色体——这是我们首次能够在一个早已灭绝的动物中计算出这一数字。考虑到猛犸象的近亲大象也有28对染色体,这个数字显得合情合理。

“通过比较古老DNA分子与现代物种的DNA序列,有可能识别出遗传密码中单一字母发生变化的情况,”贝勒医学院及莱斯大学的遗传学家、共同首席作者奥尔加·杜琴科表示。

“化石染色体彻底改变了游戏规则,因为理解了生物体染色体的形状,组装起一个已灭绝生物的完整DNA序列就成为可能。这使得之前不可能实现的见解成为现实。”

这是因为活跃和非活跃的基因往往在空间上被分隔到细胞核的不同区域,这种现象被称为染色体区隔化。通过对比猛犸象与大象的区隔现象,研究人员希望弄清楚它们为何如此相似却又截然不同。

“对我们来说,一个显而易见的问题是:它为什么是一只‘长毛猛犸象’?”哥本哈根大学的遗传学家托马斯·吉尔伯特问道,“为什么它不是一只‘秃头惊人的猛犸象’呢?”

“在这些化石中仍然保存着区隔现象的事实至关重要,因为这让我们首次有机会观察到哪些基因在长毛象中是活跃的。事实证明,有一些关键的基因调节着毛囊的发育,其活动模式与大象截然不同。”

这为研究长毛象的生活以及其最终灭亡开辟了一个全新的领域。虽然保存完好的样本十分罕见,但即使是一组染色体也将我们的知识扩展到了新的领域。

该团队的分析可应用于开发方法,甚至用于更加降解的样本研究。他们建议对来自不同环境的一系列样本进行测试,以探索可能会有哪些结果等待被发现。

他们在论文中写道:“古埃及祭司相信,木乃伊化可以让人类或动物在未来生活中复活。他们可能比人们意识到的更接近目标。”

研究成果发表在《细胞》杂志上。