人工智能(AI)是第四次产业革命中的核心技术,得到了世界的高度重视。我国也围绕人工智能技术制定了一系列的发展规划和战略,大力推动了我国人工智能领域的发展。然而,人工智能技术在为经济发展与社会进步带来重大发展机遇的同时,也为伦理规范和社会法治带来了深刻挑战。

伦理是处理人与人之间关系、人与社会之间关系的道理和秩序规范。人类历史上,重大的科技发展往往带来生产力、生产关系及上层建筑的显著变化,成为划分时代的一项重要标准,也带来对社会伦理的深刻反思。

人类社会于20世纪中后期进入信息时代后,信息技术伦理逐渐引起了广泛关注和研究,包括个人信息泄露、信息鸿沟、信息茧房、新型权力结构规制不足等。

当前阶段,人工智能既承继了之前信息技术的伦理问题,又因为深度学习等一些人工智能算法的不透明性、难解释性、自适应性、运用广泛等特征而具有新的特点,可能在基本人权、社会秩序、国家安全等诸多方面带来一系列伦理风险。

1.人工智能系统的缺陷和价值设定问题可能带来公民生命权、健康权的威胁;

2.人工智能算法在目标示范、算法歧视、训练数据中的偏失可能带来或扩大社会中的歧视,侵害公民的平等权;

3.人工智能的滥用可能威胁公民隐私权、个人信息权;

4.深度学习等复杂的人工智能算法会导致算法黑箱问题,使决策不透明或难以解释,从而影响公民知情权、程序正当及公民监督权;

5.信息精准推送、自动化假新闻撰写和智能化定向传播、深度伪造等人工智能技术的滥用和误用可能导致信息茧房、虚假信息泛滥等问题,以及可能影响人们对重要新闻的获取和对公共议题的民主参与度;虚假新闻的精准推送还可能加大影响人们对事实的认识和观点,进而可能煽动民意、操纵商业市场和影响政治及国家政策;

6.人工智能算法可能在更不易于被察觉和证明的情况下,利用算法歧视,或通过算法合谋形成横向垄断协议或轴辐协议等方式,破坏市场竞争环境;

7.算法决策在社会各领域的运用可能引起权力结构的变化,算法凭借其可以处理海量数据的技术优势和无所不在的信息系统中的嵌入优势,对人们的权益和自由产生显著影响;

8.人工智能在工作场景中的滥用可能影响劳动者权益,并且人工智能对劳动者的替代可能引发大规模结构性失业的危机,带来劳动权或就业机会方面的风险;

9.由于人工智能在社会生产生活的各个环节日益广泛应用,人工智能系统的漏洞、设计缺陷等安全风险,可能引发个人信息等数据泄露、工业生产线停滞、交通瘫痪等社会问题,威胁金融安全、社会安全和国家安全等;

10.人工智能武器的滥用可能在世界范围内加剧不平等,威胁人类生命与世界和平;

…………

由于人工智能伦理风险的成因具有多元性,以及人工智能技术和产业应用的飞速发展,人工智能伦理风险治理具有复杂性,至今尚未形成完善的理论架构和治理体系。

关于人工智能的发展,我们既不能盲目乐观,也不能因噎废食,要深刻认识到它可以增加社会福祉的能力。因此,在人类社会步入智能时代之际,必须趁早从宏观上引导人工智能沿着科学的道路前行,对它进行伦理反思,识别其中的伦理风险及其成因,逐步构建科学有效的治理体系,使其更好地发挥积极价值。

在人工智能治理整体路径选择方面,主要有“对立论”和“系统论”两种理论:“对立论”主要着眼于人工智能技术与人类权利和福祉之间的对立冲突,进而建立相应的审查和规制制度;“系统论”则强调人工智能技术与人类、其他人工代理、法律、非智能基础设施和社会规范之间的协调互动关系。

人工智能伦理治理是社会治理的重要组成部分。我国应在“共建共治共享”治理理论的指导下,以“包容审慎”为监管原则,以“系统论”为治理进路,在教育改革、伦理规范、技术支撑、法律规制、国际合作5个方面着手,逐渐建设形成多元主体参与、多维度、综合性的治理体系。

教育改革

教育是人类知识代际传递和能力培养的重要途径。重视教育的发展改革在人工智能技术发展和应用中有着不可或缺的作用。为更好地支撑人工智能发展和治理,应从4个方面进行完善:

1.普及人工智能等前沿技术知识,提高公众认知,使公众理性对待人工智能;

2.在科技工作者中加强人工智能伦理教育和职业伦理培训;

3.为劳动者提供持续的终身教育体系,应对人工智能可能引发的失业问题;

4.研究青少年教育变革,打破工业化时代传承下来的知识化教育的局限性,回应人工智能时代对人才的需求。

伦理规范

制定人工智能产品研发设计人员及日后使用人员的道德规范和行为守则,从源头到下游进行约束和引导。当前有5项重点工作可以开展:

1.针对人工智能的重点领域,研究细化的伦理准则,形成具有可操作性的规范和建议;

2.在宣传教育层面进行适当引导,进一步推动人工智能伦理共识的形成;

3.推动科研机构和企业对人工智能伦理风险的认知和实践;

4.充分发挥国家层面伦理委员会的作用,通过制定国家层面的人工智能伦理准则和推进计划,定期针对新业态、新应用评估伦理风险,以及定期评选人工智能行业最佳实践等多种方式,促进先进伦理风险评估控制经验的推广;

5.推动人工智能科研院所和企业建立伦理委员会,领导人工智能伦理风险评估、监控和实时应对,使人工智能伦理考量贯穿在人工智能设计、研发和应用的全流程之中。

技术支撑

1.通过改进技术而降低伦理风险,是人工智能伦理治理的重要维度。当前,在科研、市场、法律等驱动下,许多科研机构和企业均开展了联邦学习、隐私计算等活动,以更好地保护个人隐私的技术研发;同时,对加强安全性、可解释性、公平性的人工智能算法,以及数据集异常检测、训练样本评估等技术研究,也提出了很多不同领域的伦理智能体的模型结构;

2.完善专利制度,明确算法相关发明的可专利性,进一步激励技术创新,以支撑符合伦理要求的人工智能系统设计;

3.一些重点领域的推荐性标准制定工作也不容忽视。在人工智能标准制定中,应强化对人工智能伦理准则的贯彻和支撑,注重对隐私保护、安全性、可用性、可解释性、可追溯性、可问责性、评估和监管支撑技术等方面的标准制定,鼓励企业提出和公布自己的企业标准,并积极参与相关国际标准的建立,促进我国相关专利技术纳入国际标准,帮助我国在国际人工智能伦理准则及相关标准制定中提升话语权,并为我国企业在国际竞争中奠定更好的竞争优势。

法律规制

法律规制层面需要逐步发展数字人权、明晰责任分配、建立监管体系、实现法治与技术治理有机结合。在当前阶段,应积极推动《个人信息保护法》《数据安全法》的有效实施,开展自动驾驶领域的立法工作;并对重点领域的算法监管制度加强研究,区分不同的场景,探讨人工智能伦理风险评估、算法审计、数据集缺陷检测、算法认证等措施适用的必要性和前提条件,为下一步的立法做好理论和制度建议准备。

国际合作

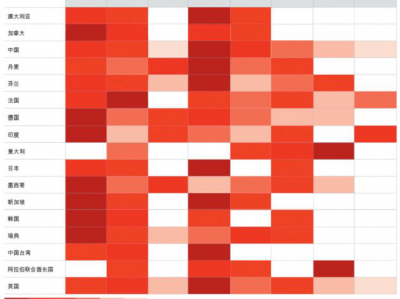

当前,人类社会正步入智能时代,世界范围内人工智能领域的规则秩序正处于形成期。

欧盟聚焦于人工智能价值观进行了许多研究,期望通过立法等方式,将欧洲的人权传统转化为其在人工智能发展中的新优势。

美国对人工智能标准也尤为重视,特朗普于2019年2月发布“美国人工智能计划”行政令,要求白宫科技政策办公室(OSTP)和美国国家标准与技术研究院(NIST)等政府机构制定标准,指导开发可靠、稳健、可信、安全、简洁和可协作的人工智能系统,并呼吁主导国际人工智能标准的制定。

我国在人工智能科技领域处于世界前列,需要:

1.更加积极主动地应对人工智能伦理问题带来的挑战,在人工智能发展中承担相应的伦理责任;

2.积极开展国际交流,参与相关国际管理政策及标准的制定,掌握科技发展话语权;

3.在最具代表性和突破性的科技力量中占据发展的制高点,为实现人工智能的全球治理作出积极贡献。

张兆翔系中国科学院自动化研究所研究员,研究方向为生物认知启发的视觉感知与理解、类人学习、类脑智能等。

谭铁牛系中国科学院院士,英国皇家工程院外籍院士,发展中国家科学院院士和巴西科学院通讯院士。中国科学院自动化研究所智能感知与计算研究中心主任、研究员。研究方向为生物特征识别、图像视频理解和信息内容安全。

来源:中国科学院院刊