一、OpenAI的“奢侈品策略”:GPT-4.5为何敢卖天价?

凌晨四点的一场13分钟发布会,OpenAI甩出王炸——GPT-4.5,却因定价高达75美元/百万输入token(较前代暴涨30倍),瞬间点燃全球争议。CEO奥特曼虽以“奶孩子”为由缺席,却不忘强调:“这是第一次感觉AI像有思想的人。然而,用户实测发现,其核心突破并非传统推理能力,而是通过无监督学习实现的“情商革命”:能识别用户潜台词(如区分“情绪安慰”与“解决方案”需求),对话自然度提升63%,但数学、代码能力甚至被自家小弟o3-mini碾压。

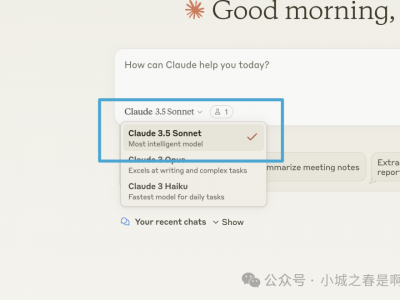

高价背后的逻辑:技术瓶颈下的差异化竞争:当推理模型陷入算力内卷,OpenAI选择“情感智能”作为护城河,瞄准教育、心理咨询等高附加值场景; 算力短缺的无奈:奥特曼坦言“GPU不够用”,仅限200美元/月的Pro用户优先体验,本质是向企业用户转嫁训练成本。;品牌溢价收割:对标奢侈品逻辑,用“类人交互”标签塑造高端形象,但实际性能提升仅3%-5%。虽然马斯克嘲讽“清库存显卡的智商税”,而Anthropic的Claude 3.7、DeepSeek-R1等模型已在推理任务中实现局部超越。网友戏称:“OpenAI堆算力,中国团队拼效率!”

二、国产AI的“逆袭密码”:性价比、场景深耕与生态突围 当GPT-4.5因高价“劝退”普通用户时,中国大模型正以“白菜价”+垂直场景的组合拳撕开市场缺口。 一是成本碾压:从“千倍价差”到算力革命。DeepSeek的“价格屠夫”策略:其R1模型输入成本低至0.014美元/百万token(仅为GPT-4.5的1/5357),通过低精度训练、分布式计算优化,将推理成本压至行业极限;百度的“免费+开源”生态:文心大模型4.5宣布全面免费,并计划开源,依托自研昆仑芯P800芯片和飞桨框架,实现推理成本下降30%;算力基建突破:华为昇腾7nm芯片、百度万卡集群等技术,支撑国产模型以1/10算力消耗达到同等性能。 二是场景化深耕:从“通用模型”到“领域专家” ,Kimi k1.6的代码逆袭:在LiveCodeBench测试中以90%生成成功率登顶全球,动态优化代码逻辑速度提升30%^1,直击开发者痛点;字节Trae的平民化编程:输入中文指令即可生成完整项目,兼容VS Code生态,冲击低代码平台市场;Monica中文版的“记忆革命”:预设用户偏好并动态调整,在中小企业OA、知识管理中实现“越用越懂你。

三是 生态协同:从单点突破到全产业链自主。 硬件-算法-应用闭环:百度智能云千帆平台集成DeepSeek模型,私有化部署方案降低企业迁移门槛;华为昇腾与算法厂商联合优化算效;数据治理创新:联邦学习技术实现跨域知识共享,兼顾数据安全与模型性能;开源生态崛起:MiniMax放弃Transformer架构,转向线性注意力机制^2;DeepSeek开源社区吸引超1.5万家企业接入三、行业变局:中美AI竞赛进入“分水岭” 一是OpenAI的困局,技术路线有争议,GPT-4.5被官方定义为“最后一个非思维链模型”^7,暴露无监督学习红利见顶,后续GPT-5需融合推理与情感模块。二是市场分层加剧:高价策略将用户切割为“企业金主”与“普通散户”,下沉市场拱手让给国产模型。 由此而来国产AI的机遇,政策与数据双红利:金融、医疗等敏感领域加速国产替代,本土化知识库构建方言理解、文化隐喻等差异化优势,成本敏感市场渗透:教育、中小企业等长尾场景更青睐“高性价比+强适配性”方案,如DeepSeek日均调用量突破1.5亿次

四、未来之战:超越技术参数的“生态卡位” 中国大模型的逆袭,不仅是技术参数的追赶,更是产业链协同能力的较量。我们有算力自主化:寒武纪、壁仞等国产GPU厂商需突破7nm制程瓶颈,打破英伟达垄断,还有工具链优化:借鉴GPT-4.5的API设计,提供灵活微调接口,支持轻量化部署, 情感交互本土化:开发适配中文语境的情感模块,避免机械复制GPT-4.5的“美式话术”。 吴恩达的评价或许预示了趋势:“中国在视频生成等领域已领先,生成式AI正从追赶转向超越。”这场逆袭的背后,是一场关于技术主权、产业生态与用户心智的立体战争。 当GPT-4.5用“天价情商”筑起技术壁垒,国产AI以“极致性价比+场景穿透力”撕开突破口。这场逆袭不仅是商业竞争,更是一场定义AI未来形态的范式革命——技术可以垄断,但生态无法复制。正如李彦宏所言:“基础模型的价值,在于大规模解决现实问题。”中国AI的答案,或许就藏在200美元与0.014美元的价差之间。